あなたは、TOEICがどのように構成されているか知りたい、もしくはスコアアップにつながる時間配分の方法をお探しではないでしょうか?

TOEICの試験時間は約2時間(120分)で各セクションで次のように分かれています。

※午前実施の場合は「10:20~12:20」、午後実施の場合は、「15:00~17:00」が試験時間となります。

特にリーディングセクションで「時間が足りなかった!」などで、実力を発揮できずに試験が終わったというTOEIC受験者は実に多いのです。

せっかく事前に対策したのにも関わらず、そのような事態になっては本当にもったいないですね。

しっかりとTOEICテストの内容を知ることも大事でありますが、そこには必ず点数が上がる時間配分が存在することも知っていただきたいです。

あなたの目指す点数が600点、730点、800点、900点など、目標スコアによってその時間配分の設定は変わりません。

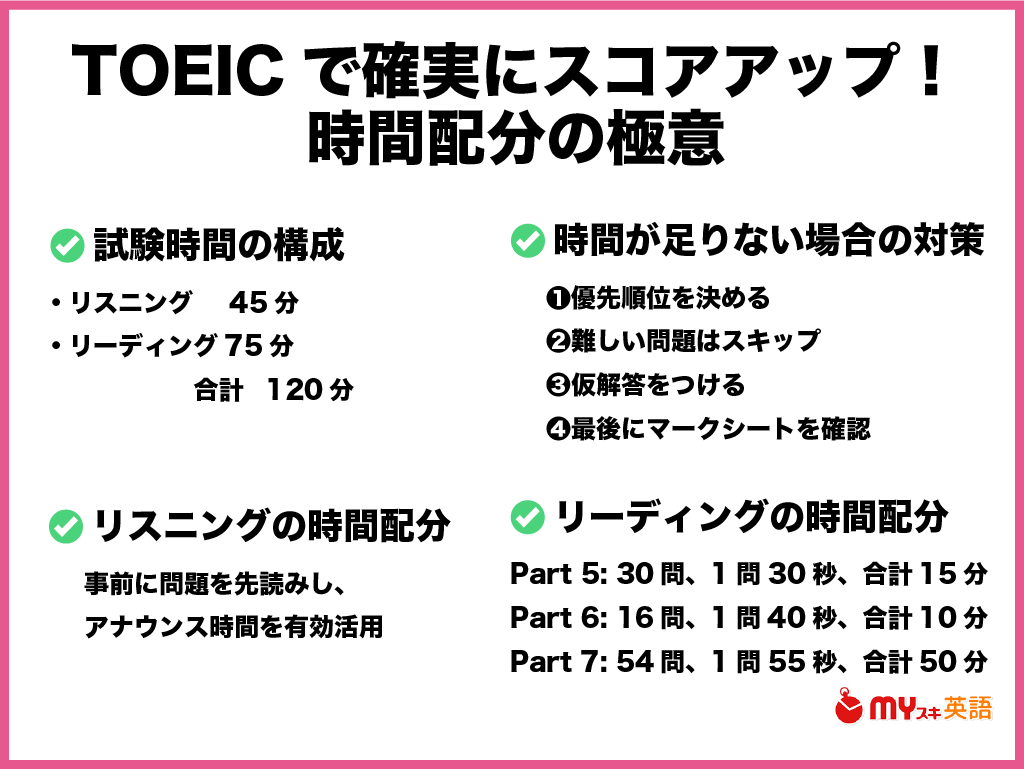

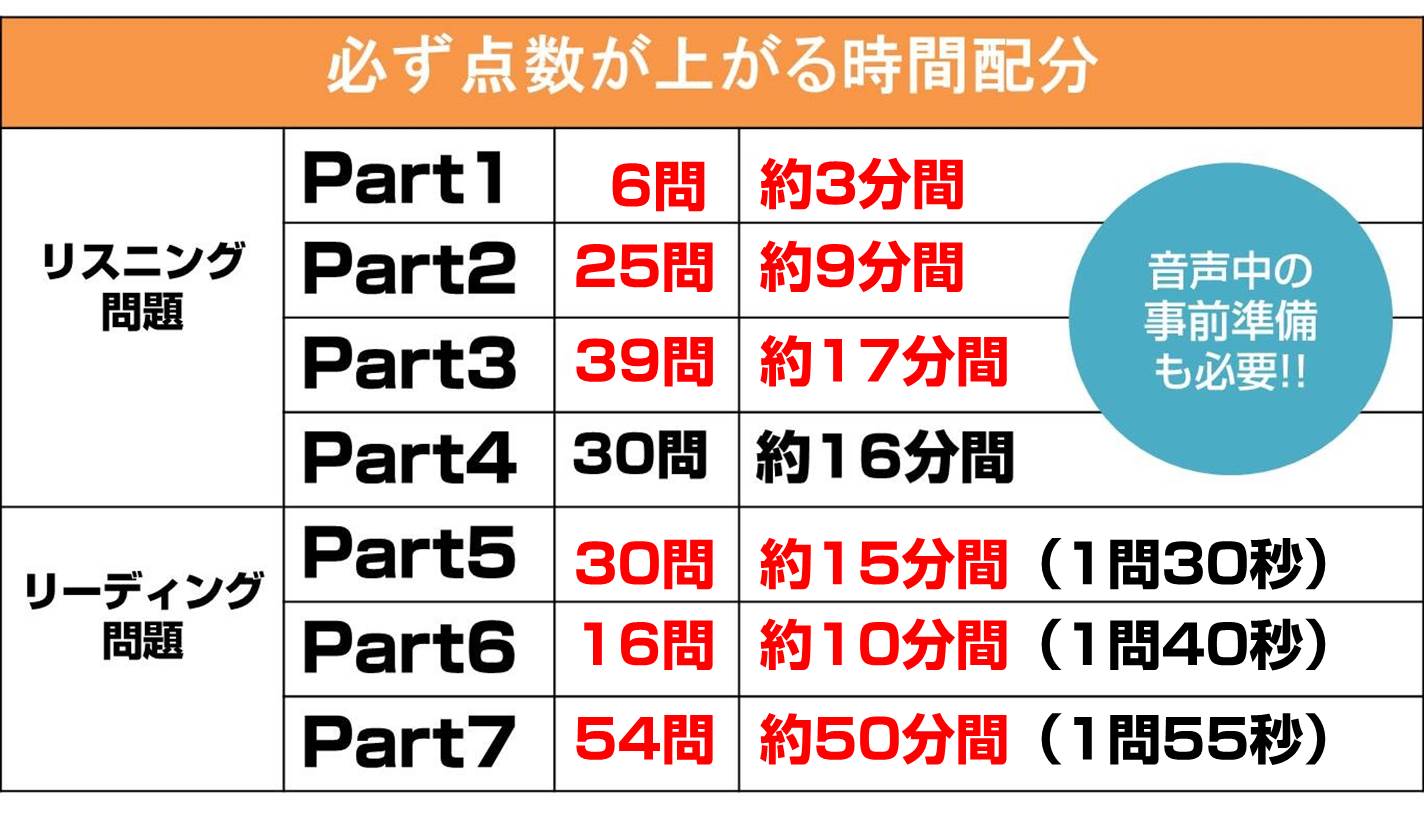

詳しくは後ほど解説しますが、下記がリーディングセクションでの各パートの時間配分の基準となります。これを目安に練習や実際の試験を受けることで点数がUPしていきます。

またよく聞くのが、上記のように「時間配分で大切なのはリーディング・セクション(Part5~7)」というものですが、「リスニング・セクション」での時間の使い方も得点UPには欠かせないものですので、その方法には必ず目を通しておきましょう!

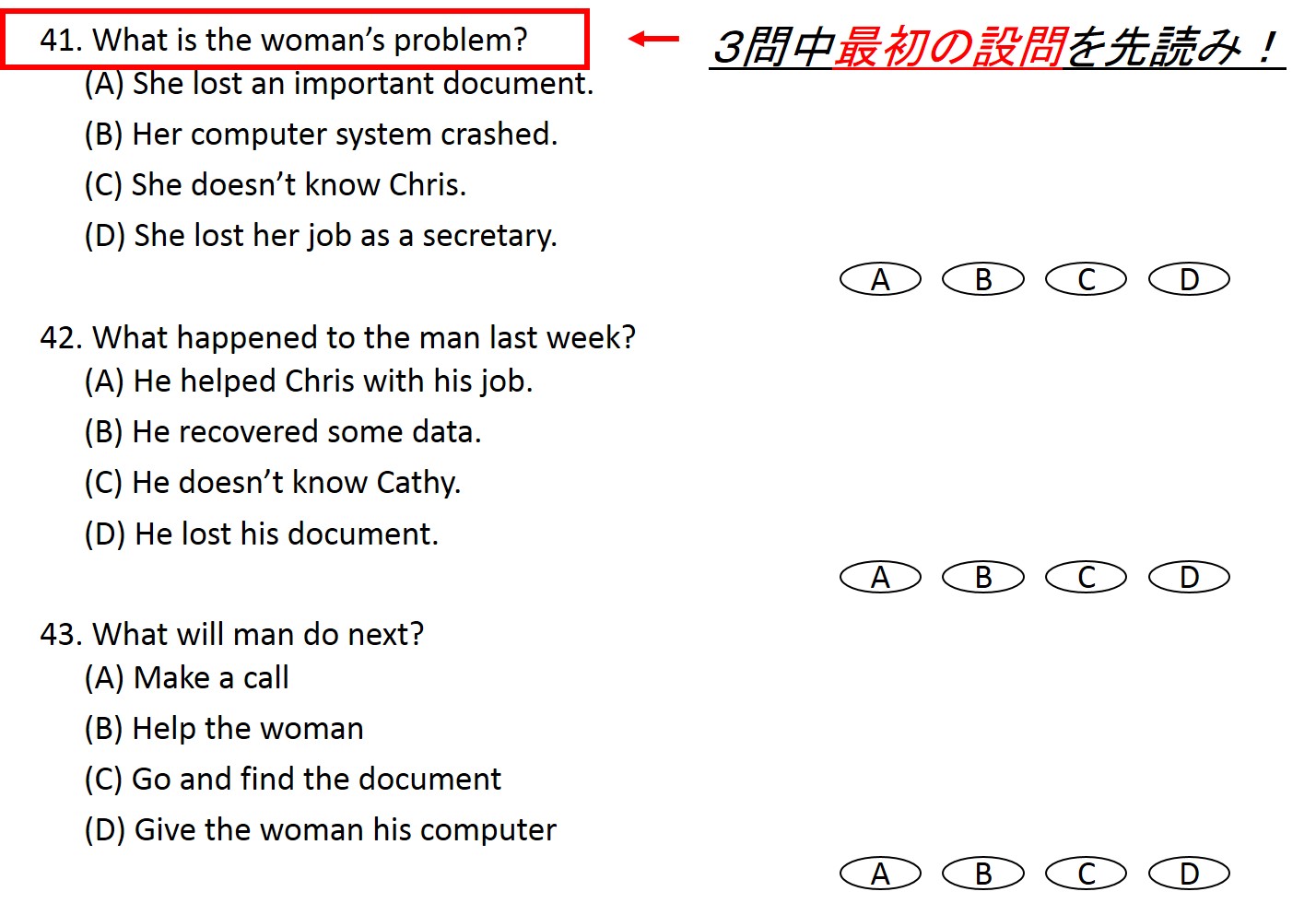

下記がその時間配分テクニックの例です。

よって、ここではテスト中に設けられた限られた時間を最大限有効に活用する方法をご紹介します。問題を解く以外で点数を落とさない時間の使い方です。

それと、人工知能(AI)チャットのChat GPTやGeminiを使ったTOEICの試験時間に対応できる練習も紹介していますので、参考にしてみて下さい。

目次

- 1 TOEICテストの開始時間・終了時間(午前・午後)はいつ?

- 2 TOEICテストの試験時間はどれくらいの長さ?

- 3 TOEIC600点、800点レベルで時間配分は変わる?

- 4 TOEIC試験中の時間配分と集中力の維持がカギ

- 5 時間が足りないは当たり前?その場合の対処法は?

- 6 TOEICリスニング問題(Part1〜Part4)の時間配分

- 7 TOEICリーディング問題(Part5〜Part7)の時間配分

- 8 初心者必見!TOEICの時間配分にはコツと対策が必要

- 9 Chat GPTやGeminiなどのAI(人工知能)チャットサービスをTOEIC時間配分対策に使うのもおすすめ!

- 10 まとめ:TOEICで実力を発揮するには時間配分がキーポイント!いい結果を待つのみ

TOEICテストの開始時間・終了時間(午前・午後)はいつ?

受付~試験終了まで時間帯と流れは、午前と午後である程度同じです。

※試験会場、日程により変更する場合(午前と午後受験)があるので、受験票などで再確認しておきましょう。

実際の日程、開始・終了時間については、公式の年間テスト日程をご参考下さい。

午前の部

- 受付:9:25~9:55

- 試験の説明・音テスト:10:00~10:20

- TOEIC試験:開始10:20~12:20(約2時間) ※12:20時から回答用紙を集めて、大体12:35ごろには終了で解散となります

午後の部

- 受付:14:05~14:35

- 試験の説明・音テスト:14:40~15:00

- TOEIC試験:開始15:00~17:00(約2時間) ※17時から回答用紙を集めて、大体17:15ごろには終了で解散となります

お昼過ぎの時間帯での試験(午後受験)であれば、眠くならないように食事は軽めがいいかましれません。また、試験の時間はトイレに行けないので、試験会場に入ってからでもいいいので済ませるようにしましょう。

TOEICテストの試験時間はどれくらいの長さ?

試験の時間ですが、トータルで約2時間(約120分)です。

下記が大まかな内訳です。

- リスニング・セクション:約45分

- リーディング・セクション:75分

これは、会社や学校など団体で受験する「団体特別受験制度(IPテスト)」でも同様の時間(約2時間)が試験時間となります。

TOEICリスニング

TOEICのリスニングセクション(4つのパート)は合計で約45分です。

以下が各パートの概算ですが、実際の試験時間は試験内容や進行によって変動することがあります。

- Part 1: 写真説明 (6問)

- Part 2: 問い返し (25問)

- Part 3: 短い会話 (13対話、39問)

- Part 4: 短い講演 (10講演、30問)

TOEICのリスニングセクションには、特定の時間配分が設けられていません。

各パートの音声が連続して流れ、途中で一時停止することなく試験が進行します。そのため、各パートに正確な時間配分を与えることはできません。

TOEIC リーディング

TOEICのリーディングセクションは、合計で75分間で、3つのパートから構成されています。各パートには特定の時間配分が設けられていないため、試験全体の制限時間内で各パートを進めることが求められます。

リーディングセクションの時間配分については後ほど詳しく解説します。

リーディングセクションのパート構成は以下の通りです。

- Part 5: 不完全文 (30問)

- Part 6: 読解問題 – 短い文章 (16問)

- Part 7: 読解問題 – 長い文章 (29問)

TOEIC S&W

これまで説明してきたTOEICは、「TOEIC L&R」で、リスニングとリーディングのテストです。

それとは別に、スピーキングとライティングテストのTOEICが存在します。TOEIC L&Rほど知名度はありませんが、今後注目されるテストの1つです。

TOEIC Speaking and Writing(TOEIC S&W)テストは、スピーキングとライティングの2つのセクションで構成されています。各パートの時間配分は以下の通りです。

スピーキングセクション: 合計約20分で、6つのパートから構成されています。

- Part 1: 自己紹介 (45秒)

- Part 2: 質問に答える (2問 x 45秒)

- Part 3: 質問に答える (3問 x 45秒)

- Part 4: 質問に答える (4問 x 45秒)

- Part 5: 状況説明 (1問 x 60秒)

- Part 6: 意見の述べ方 (1問 x 60秒)

ライティングセクション: 合計60分で、2つのパートから構成されています。

- Part 1: 文章を書く (5問 x 12分)

- Part 2: エッセイを書く (1問 x 30分)

TOEIC600点、800点レベルで時間配分は変わる?

あなたはどの点数(レベル)を目指していますか?時間配分がキーになります。

また、私は初受験で満点(990点)を取得しましたが、時間配分はどうだったのでしょうか?

初級者(600点)、中級者(730点)、上級者(800点以上)など、合否はありませんが、TOEICにはそれぞれある程度のレベル設定があります。

詳しくは、『TOEICのレベル|点数(スコア)で実力と目安が分かる!』にて確認してください。

結論から言うと、どのレベルを目指すなど関係なく、時間配分はこれからご紹介するスピードなどで共通で対応します。

目標が600点だから、800点以上を目指している人よりゆっくり時間を使っていいというわけではありません。レベルに関係なく時間配分は全く同じです。

私の場合は、初受験という事もあり細かな時間配分は全くやらなく、『TOEICの満点はいくつ?難易度(レベル)やおすすめの単語や2つの勉強法』の記事でも書いていますが、時間が20分ほど余りました。

原則は、分からなくても時間配分通り(またはそれより早く)先へ進む、です。これが大切です。

特にリーディングの75分間は、その原則が大前提です。

これは私が990点(満点)を取得した試験でも同様でした。

これから解説してく時間配分(特にリーディング)に関しては、設定の時間配分より早く進めることができれば、分からなかった問題を再考することができます。

また、最後に時間配分の勉強法などをご紹介しますが、そのようなトレーニングをすると更に効果が上がります。

TOEIC試験中の時間配分と集中力の維持がカギ

TOEICは時間制限のある試験であり、特にリーディングパートでは時間との戦いが重要になります。

リスニングパートは音声が自動的に進行するため、集中力を保つことが鍵ですが、リーディングパートでは、時間をうまく配分しないとすべての問題に対応できなくなる可能性があります。

ここでは、効率的な時間配分の方法と、試験中に集中力を維持するための具体的なアプローチを紹介します。

まず、リーディングパートでは、各セクションにかける時間をあらかじめ決めておくことが大切です。パート5(短文穴埋め問題)には約10分、パート6(長文穴埋め問題)には約10分、そして最も時間を要するパート7(読解問題)には残りの時間を振り分けるようにしましょう。

これによって、途中で時間が足りなくなることを防ぎ、すべての問題に目を通すことができます。

特にパート7は、問題文が長くなりがちなので、最初の数問であまり時間をかけすぎないよう注意が必要です。

まずは簡単に解ける問題を優先し、難しい問題には時間を残しておくようにしましょう。

次に、リスニングパートにおいては、問題の指示が読まれている間に問題用紙を先読みして、質問の内容や選択肢を把握しておくことが効果的です。

これにより、実際に音声が流れている際に何を聞き取るべきかが明確になり、正確に回答するためのヒントをつかむことができます。

TOEICのリスニングは、特に後半のパート3やパート4では、音声の長さが増すため、集中力を切らさないことが重要です。

また、試験中に集中力を保つためには、普段の学習から長時間の集中を意識的にトレーニングしておくことが有効です。

例えば、模試を使ってリスニングからリーディングまで一連の試験を通しで行うことで、試験時間全体を通して集中力を維持する練習を行うことができます。

短時間の学習では得られない持久力を鍛えることで、本番の試験でも最後まで高い集中力を保つことができるでしょう。

時間配分と集中力の維持は、スコアアップにおいて非常に重要な要素です。

事前の準備段階でこれらを意識して学習することで、試験当日も自信を持って臨むことができます。

時間が足りないは当たり前?その場合の対処法は?

そうはいってもテストの後に「リーディングパートで時間が足りなかった」という感想はよく聞きます。特にTOEIC Part7の長文読解で最後まで解けなかった!というケースです。

基本をこれから見ていくのですが、あくまで理想であり、その時間配分でできれば本当にベストです。

しかし、ほとんどの人がどうしても時間が足りないという現実にぶち当たります。テストで緊張しているのもありますよね。

そんな時は最初から「塗り絵(分からないけどマークシートを塗りつぶす」は当たり前という前提で進めることもテスト中のコツでもあります。

- 優先順位を決める: 残り時間が少ない場合、まず自分が解けそうな問題に取り組むことが重要です。短時間で解ける問題や得意な問題から解くことで、スコアアップにつながります。

- スキップと戻る: 難しい問題や時間がかかる問題に出くわした場合、一時的にスキップして次の問題に進みましょう。スキップした問題にはマークを付けておき、他の問題が終わった後に戻ることができるようにしましょう。

- 仮解答をつける: 解答が確信できない場合でも、仮解答をつけておくことで、後でマークシートを確認しやすくなります。また、最後に時間がなくなった場合でも、何らかの解答がマークシートに記入されていることが重要です。

- 最後の時間でマークシートを確認: 時間がほとんど残っていない場合は、マークシートを確認し、未解答の問題に対して直感や消去法を使って解答を選び、マークシートに記入しましょう。マークシートに解答が記入されていない問題は、正解しても得点が得られません。

では、これから各Partの理想の時間配分を見ていきましょう!でも、これが出来たら本当に高得点が狙えますよ。

TOEICリスニング問題(Part1〜Part4)の時間配分

説明文とアナウンス(音声)を無視して、設問に目を通しておく事前準備がスコアアップにつながります。

特に初心者の方は、アナウンスをしっかり聞きがちので、問題形式さえ分かっていれば、アナウンスが流れている時間を有効活用するように心がけましょう。

全100問で45分間のリスニングパートでは、Direction(説明文)の音声が必ず各パートの前に流れてきます。

Part1(全6問-約3分間)

描写問題である6枚の写真を見ることで、設問へのスタンバイが出来ます。

Part1では次のような写真が6個あるので、約90秒間の説明アナウンスが流れた瞬間に、先ず全ての写真に目を通してください。

※実際の問題では白黒の写真となります

事前にPart1の問題形式や答え方を知っていれば、聞く必要すらない。これを必死に聞いたところで、正解率は上がりません。

だから、この時間を有効に利用して、10枚の写真を見ながら、

- 「その写真は人物か物についてなのか?」

- 「どのような名詞や動詞が使われるだろうか?」

などの事前準備が可能となります。

Part2(全25問-約9分間)

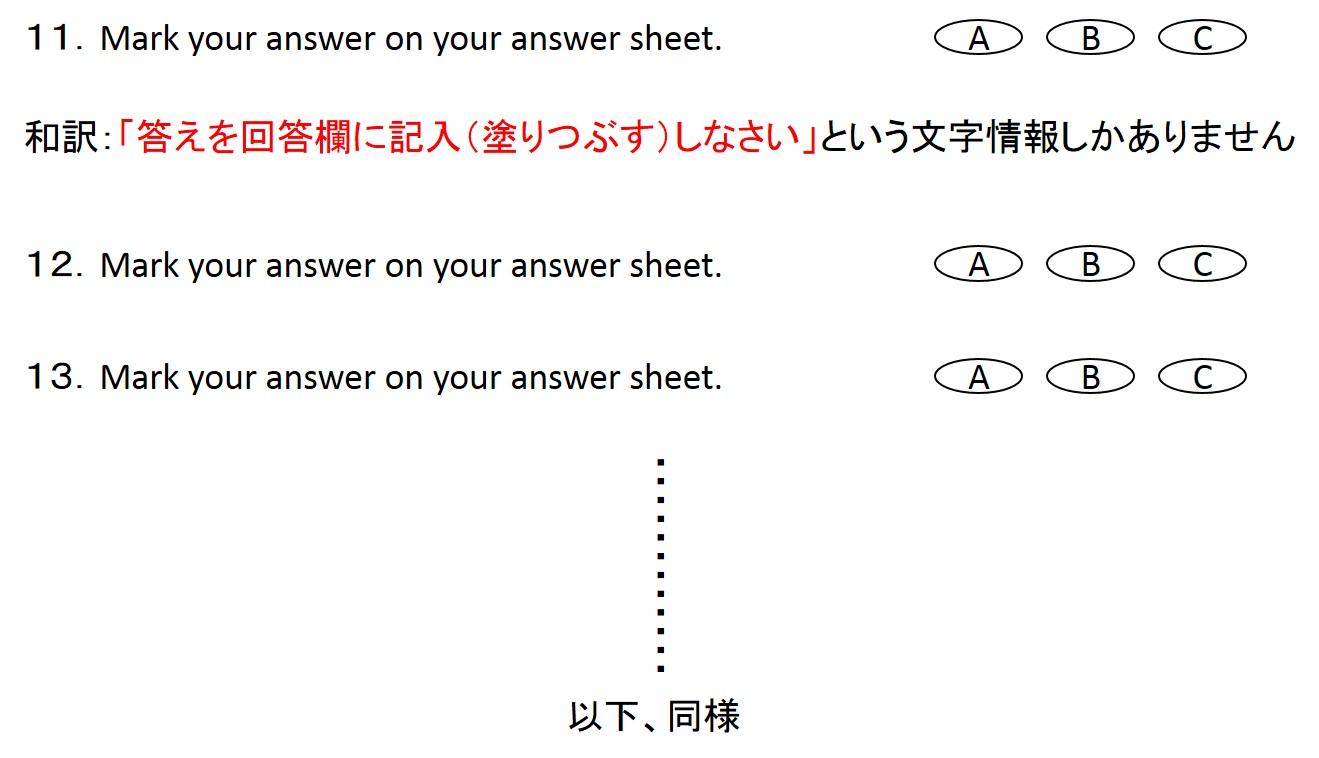

応答問題であるPart2では、文字情報が全くなく、有効な時間配分での攻略はありません。

ここでも、約90秒間の説明アナウンスが流れるのだが、聞く必要は全くありません。

Part3(全39問-約17分間)

とにかく、少しの時間でもあれば、設問を先読みすることがスコアアップにつながります。

会話問題であるPart3では設問が文字情報として記載されており、問題文が流れる前に「どのような問いがあるのか?」が事前に把握できます。

先ずは、約50秒間ある説明アナウンスを無視することで、最初の問題の設問に目を通す時間ができます。

問題の選択肢は見なくていいので、設問だけを見て下さい。

また、1つの会話問題(各3問ずつ)が終わった後に、約8秒前後の無音の時間があります。その間に、最低でも次の会話問題の最初の1つの設問だけでも先読みできるようにしておきましょう。

Part4(全30問-約16分間)

Part3と同様の対策で、設問の先読みが一番有効です。

説明文問題であるPart4でも、約50秒間の説明アナウンスと各説明文問題の後に、約8秒間の無音の時間が流れるので、次の問題の先読みが可能となります。

TOEICリーディング問題(Part5〜Part7)の時間配分

とにかく、Part7に時間を残すことが最優先ですが、Part7の各問題も確実な時間配分が必要となります。

全100問(75分間)がありますが、リスニング(Part1〜Part4)との大きな違いは、各問題を解くペースが自分次第という点です。

よって、リスニングの時間配分よりもリーディング問題での時間配分が大変重要になります。

Part7が長文問題であり、受講者からは

- 「時間が足りなかった」

- 「パニックになった」

- 「どのような時間配分がいいのか分からない」

という声が多いのが現状です。

よって、次の時間配分を目安に各問題を解くように心がけて下さい。

“問題を解く時間配分の目安”

- Part5(全30問)→ 1問を30秒以内、全体で約15分以内

- Part6(全16問)→ 1問を40秒以内、全体で約10分以内

- Part7(全54問)→ 1問を55秒以内、全体で約50分以内

Part5(全30問ー15分以内:1問30秒)

このPart5はの英文法問題は、TOEICテストの中でも点数がとりやすいパートの1つです。

『TOEIC文法|絶対に出る6つのコツと英文法』でも解説しているような、コツと頻出問題を押さえることで、1問30秒で解くことは難しくなくなります。

Part6(全16問ー10分以内:1問40秒)

Part6は、長文の中で先ほどのPart5の英文法のような問題もあるので、そこは前後の表現を見て同じような感覚で解いてOKです。

長文なのですが、前後の文を理解すれば解けるものが多いので、全長文を読むという感覚は避けましょう。そのことで、1問40秒ほどで解くことが可能となります。

Part7(全54問ー55分以内:1問55秒)

このパートは長文読解のパートです。

特に、2つの長文などがあるダブルパッセージなど全てをしっかり読んでいては、いくら英語上級者でも時間が足りなくなる。

では、何をやればいいのか?

1問40秒で解くには、最初に問題の質問文を見て、そこにあるキーワードを長文の中で探すという1つの方法がある。これだけでも時間配分に大きく貢献します。

初心者必見!TOEICの時間配分にはコツと対策が必要

いくら1問何秒、各パート何分という知識だけあっても、実際ののTOEICテストでその時間配分をいきなり実践するのは別問題です。

特に今までTOEICを受けたことのない初心者には難しいでしょう。緊張なども重なり冷静になれないからです。

だからこそ、コツをしっかり把握して対策をしておく必要があります。

TOEICのコツを知ることで時間の調整が分かる

ここでご紹介した時間配分を実践するためには、リスニング問題、リーディング問題の各Partでスムーズに問題を解いていく必要があります。『TOEICコツと直前対策|すぐスコアアップする7つの方法』の記事でも、そのコツを解説しているので、是非参考にして下さい。

TOEICの試験前に問題集などを解いて時間配分の感覚を植え付ける

知識とコツを把握したなら、後は試験前にTOEICの本番形式の問題をいくつか解いて、ストップウォッチなどで計ってみることをおすすめします。

最適な問題集や参考書は、『TOEICおすすめ参考書|2つの選別基準とレベル別対策』の記事でも解説しているように、「TOEIC公式問題集」がベストです。

公式問題集は、書店や下記の公式サイト(ネット)でもご購入できます。

実際のTOEICテストに出題されるような問題が多い傾向にあるので、時間配分の対策には最適です。

TOEICの勉強時間を確保する!1日の勉強時間は?

直前対策、時間配分対策以外で日ごろからできるのが、試験前1ヶ月のTOEICの勉強です。

しかし、そもそもどれくらいの勉強時間が必要なのでしょうか?

目指すレベルに関わらず、1ヶ月で100点UPを目指すとなると、1日1時間程度が必要です。

しかし、ぶっ通しで1時間ではなく、アプリなども利用してスキマ時間に勉強することをおすすめします。

やはり毎日継続的に勉強することが大切です。

『「TOEIC勉強時間」の確保や目安|1ヶ月で100点UPを目指す!』でも紹介していますが、下記の公式アプリをご利用ください。

ダウンロードサイトは下記となります。

App Sore(iOS)

Google play(android)

しかし、TOEICのスコアを向上させるための1日あたりの勉強時間は、目標スコアや現在の英語力、学習効率、個人の能力によって異なります。

600点を目指す場合と800点を目指す場合では、一般的には800点の方がより多くの勉強時間を必要とするでしょう。

その理由は、800点を目指す場合、より高度な英語力が求められるため、リスニングやリーディングのスキルをより磨く必要があるからです。

一般的には、TOEIC600点を目指す場合、1日あたり約1~2時間程度の学習時間が推奨されます。

一方、800点を目指す場合には、1日あたり2~4時間程度の学習時間が必要とされることが多いです。ただし、これはあくまで目安であり、個人差がありますので、自分に合った学習計画を立てることが大切です。

Chat GPTやGeminiなどのAI(人工知能)チャットサービスをTOEIC時間配分対策に使うのもおすすめ!

せっかくTOEIC対策に勉強時間を費やすなら、テストでの次回配分に慣らすため、人工知能(AI)のチャットサービスもおすすめです。

例えば、次のようなプロンプト(命令文)を入力するだけで、時間配分対策ができます。

- 「Part5(30問)で1問30秒で解きたいです。そのための問題を30問を3セット下さい。」

- 「Part7が一番苦手です。Part7(54問)を5セット下さい。自分で時計で測って55分以内に解けるようにしたいです。」

など。

まさしく、会話をしながらお願いする感覚でOKです。

この人工知能(AI)のチャットサービスにより、このようなトレーニングが容易に可能になっています。この機会に試して下さい。

また、AIチャットサービスで有名なのが2つあります。

一つは「Chat GPT」です。OpenAIが2022年11月に公開した人工知能チャットボットであり、生成AIの一種で、無料版と有料版がありますが、トレーニングは無料版で十分です。

また、もう一つはGoogleが提供する「Gemini」です。

Chat GPT、Geminiのどちらも素晴らしい機能を提供しており、自分に合ったチャットサービスをご活用下さい。アプリもあるので気軽にスマホやタブレットでも使えます。

まとめ:TOEICで実力を発揮するには時間配分がキーポイント!いい結果を待つのみ

事前にTOEICの特徴や時間配分を知ることは決してマイナスになりません。

下記が今回おさらいしたTOEICの7つの大事な、そしてTOEICでスコアアップにつながる理想の時間配分です。

むしろ、この時間配分をおろそかにすることで、せっかく解ける問題も焦って答えてしまい、間違いという採点になる可能性が大きくなってしまいます。

特にリーディング問題に関しては、Part7の設問数が多く、一問をどれくらいで解いているかを事前の模試や問題集などで、自分自身で体感しておくようにしてください。

そして、実際に申し込み、テストを受けて、今までよりも充実した結果を待つのみです。

コメント