「a」と「an」、そして「the」を英語の冠詞といいますが、その「使い方」と「使い分け」を悩んでいるのではないでしょうか?

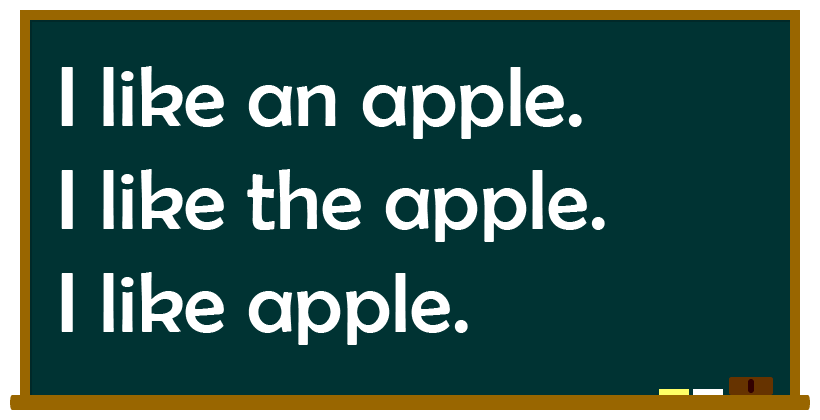

あなたは次の違いが分かりますか?

突然の質問ですが、パッと答えられる方は少ないです。

これが日本人を悩ませています。

日常会話でどれも使う冠詞が入った例文です。

- I like an apple.

- I like the apple.

- I like apple.

上記の例文、日本語なら3つとも「私はリンゴが好きです」となります。

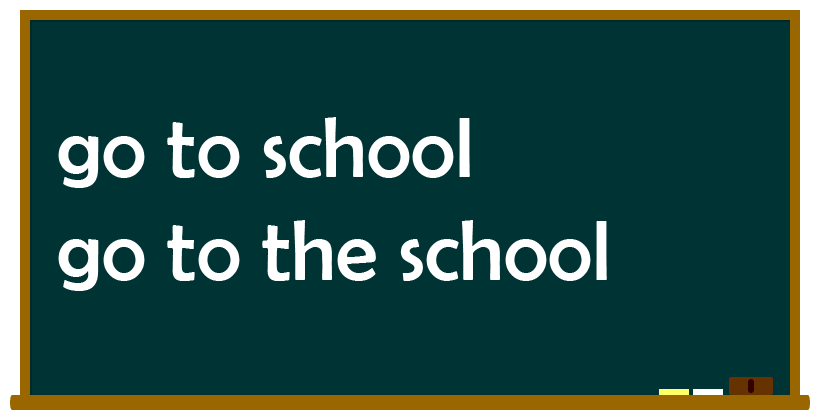

また、次はどうでしょう。

- go to school

- go to the school

この2つも日本語なら「学校へ行く」となります。

これらは全く違うニュアンスとなりますが、本記事を読んだ後にははっきりとその違いがネイティブのように分かっているはずです。

最後にクイズとしてもう一度出題しているので答えれるようになっておきましょう!

英語の冠詞の形は次の3つあります。

- a

- an

- the

「冠詞なんて、あってもなくても同じ」と勘違いしている日本人が多いようです。日本語にない文法の1つなので何となくめんどくさく感じてしまいすね。

何故、冠詞が必要なのか?

また、冠詞が無いパターン(無冠詞)というのもあります。

英語のリスニングの時、話す時も相手に「正しく伝える(理解する)」ためのとても大切な文法だからです。

あると無いのでは、意味が全く異なってくるパターンが多いです。

よってここでは、英語の3つの冠詞の種類(無冠詞も含む)の役割やルールを簡単に誰でも分かりやすく解説しています。英会話で話す時にも、あなたの英語が正しく、そして表現豊かなものになります。

それと、人工知能(AI)チャットのChat GPTやGeminiを使った英語の冠詞のマスター、また勉強方法も紹介していますので、参考にしてみて下さい。

目次

冠詞とは何か?

冠詞とは、限定詞の一種で、多くの言語でも名詞の前に置かれて、その名詞の意味を限定する役割を果たします。,その名詞に軽い制限を加える単語です。

つまり、聞き手や読み手が、対象の名詞を特定できるか出来ないかで、3つに区別(不定冠詞、定冠詞、無冠詞)されます。

基本は「冠詞+名詞」という順序になります。

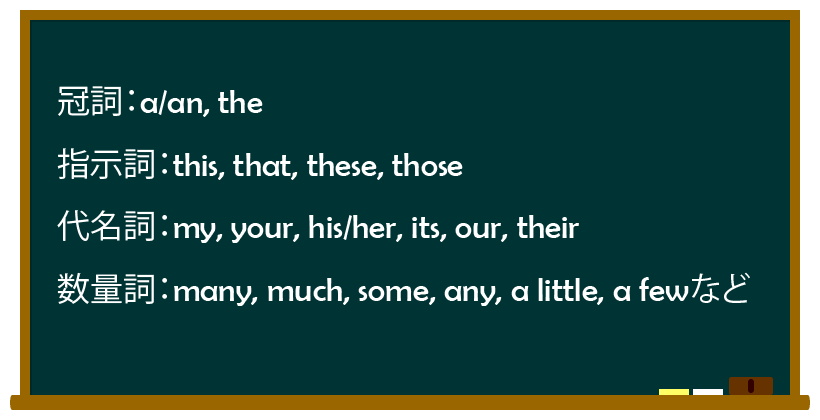

また、限定詞とは次のような品詞と言います。

形容詞と同じように名詞に付いてその定性を表すものですが、厳密には形容詞でありません。

- 冠詞:a/an, the

- 指示詞:this, that, these, those

- 代名詞:my, your, his/her, its, our, their

- 数量詞:many, much, some, any, a little, a fewなど

など。

日本語の冠詞は?

さて、この冠詞ですが、日本語には存在しません。また、他の言語でいうと、中国語にも存在しない文法です。

一方、ドイツ語もスペイン語も、フランス語もイタリアなども多くの言語で冠詞は存在します。

要するに、私たち日本人にはこの文法が無いため、冠詞についてはある程度シッカリと勉強して感覚を掴む必要があります。

私たちは日本語で無理やり、「the(その)」や「a/an(1つ)」という言い方をして訳していますが、厳密には違うということです。

英語に冠詞があるのは、中世英語が名詞を表す語に冠詞を付けるようになったことが起源とされています。冠詞は、特定の名詞があることを強調したり、文の意味を明確にするために使われます。一方、日本語には冠詞のようなものがないのは、漢字や仏教など外来文化の影響を受けて、名詞を明確にするために助詞を使用するようになったためとされています。助詞は、名詞に対して係りや関係を示したり、その役割を明確にするために使われます。

日本語では「は」「が」「を」「に」「と」「で」など、多数の助詞が存在します。

「冠詞」は英語で何と言う?

さて、そもそも「冠詞」を表現する英単語は何なのでしょうか?

それは「article」です。

「article」の発音と発音記号は下記となります。

「article」は他にも、新聞などの記事、条項・条約(Article 1/第一条)などの意味もあり、日常生活ではこれらの意味で目にする機会が多い単語です。

また、基本的に数えらえる可算名詞で使われることが多く、複数形は「articles」となります。

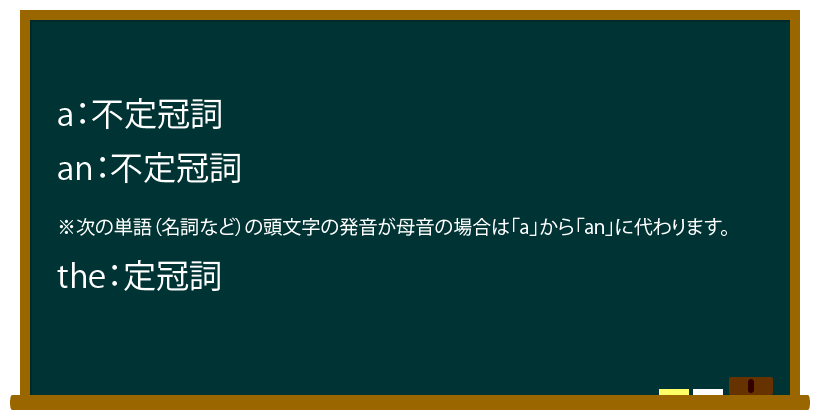

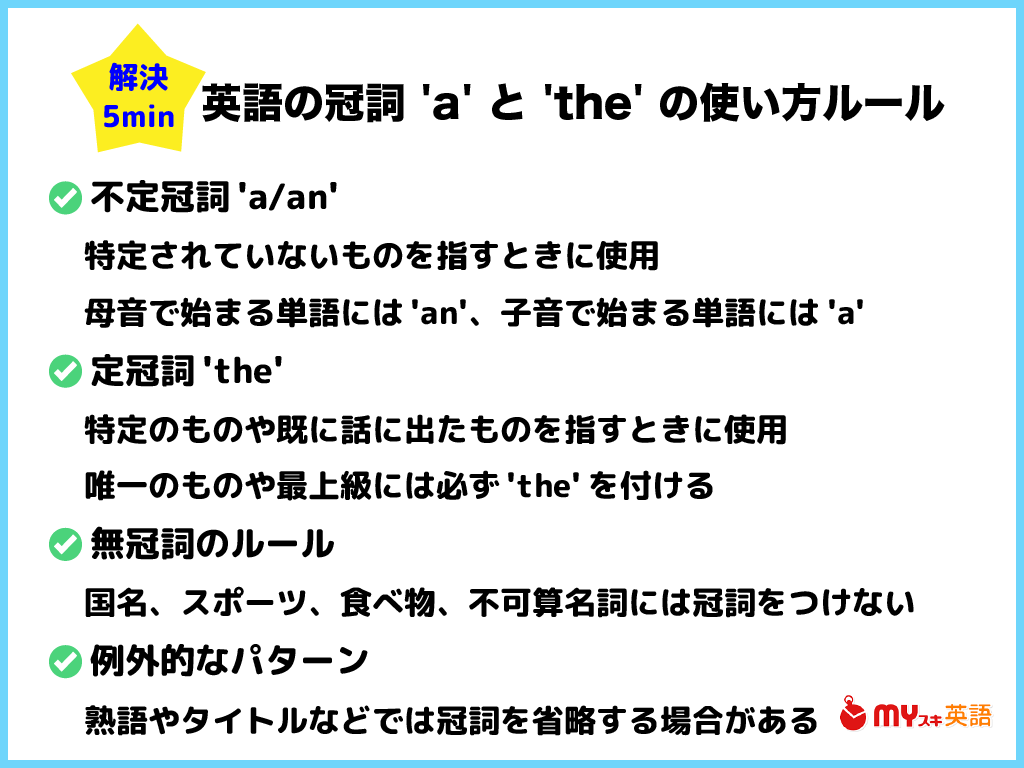

英語の冠詞一覧

冒頭でも話していますが、英語の冠詞は3つあります。

- a:不定冠詞

- an:不定冠詞 ※次の単語(名詞など)の頭文字の発音が母音の場合は「a」から「an」に代わります。

- the:定冠詞

因みに不定冠詞は「indefinite article」、定冠詞は「definite article 」となります。

冠詞が無い無冠詞は「zero article」と呼びます。

冠詞はいつ使う?冠詞をつける理由は?名詞との関係

英語で冠詞を使う時は、名詞に限定を加えたり、特定の名詞を指示する時です。

名詞と冠詞の関係は、冠詞が名詞の前に置かれることで、その名詞がどのような状況下で使用されるのか、またはその名詞がどのようなグループの一員であるのかを示します。

冠詞は、文脈や状況によって異なる意味を持ち、英語の正確な表現に必要不可欠な役割を担っています。

例えば、「I saw a cat」という文で、「a」は不特定冠詞として、名詞の「cat」につけられています。こ

れによって、話者が何らかの「cat」を見たことを表現することができます。

また、「I saw the cat」という文で、「the」は定冠詞として、特定の「cat」につけられています。これによって、話者がある特定の「cat」を見たことを表現することができます。

上記については後ほど詳しく解説します。

a(an)とtheの違いは何?簡単なおさらい

英語の冠詞には「a/an」と「the」があると説明しました。

「a」や「an」

「a」や「an」の冠詞は、

名詞がはじめて言及されたときに使われます。

単数形の不定冠詞と呼ばれ、その名詞が何か特定のものを指しているわけではないことを示します。また、「a」は母音で始まる単語以外に、「an」は母音で始まる単語の場合に使われます。

例えば、「I saw a dog in the park.」という文では、はじめて「dog」という名詞が出てきたため、「a」が使われています。

「the」

一方、「the」は、特定の名詞を指し示す定冠詞です。

つまり、その名詞が何か特定のものを指していることを示します。

例えば、「The dog I saw in the park was playing with a ball.」という文では、「the」が使われているのは、以前に言及した「dog」を指し示しているためです。

簡単に言えば、「a/an」は未知の名詞を指し、「the」は既知の名詞を指します。

それでは、3種類の冠詞についてはこれから詳しく解説します。

不定冠詞のルール(使い分け)

対象の名詞が特定できない時は、「a」または「an」という冠詞を使いますが、これを不定冠詞と言います。

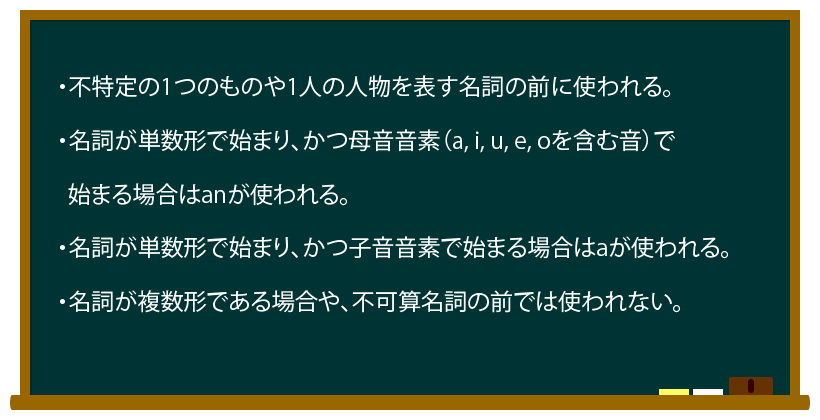

不定冠詞ルール一覧

不定冠詞(a, an)のルールについて、以下に箇条書きでまとめました。先ずはこれらのルールを頭に入れておきましょう。

- 不特定の1つのものや1人の人物を表す名詞の前に使われる。

- 名詞が単数形で始まり、かつ母音音素(a, i, u, e, oを含む音)で始まる場合はanが使われる。

- 名詞が単数形で始まり、かつ子音音素で始まる場合はaが使われる。

- 名詞が複数形である場合や、不可算名詞の前では使われない。

不定冠詞の「a」付けるパターン

特定できないけど、数えられる可算名詞の単数(母音で始まらない)の時に使います。

例えば、友達が「ある1つの店」に行ったのは知ってるけど、どのようなお店か分からないという場合は、不定冠詞を使います。

「不定冠詞がaの場合」

- 話し手:He went to a shop

- 聞き手の解釈:話し手は、「彼が1つの店に行ったことは知っているが、どの店かは知らないのだな」と分かります

- ポイント:店は無数にありますが、特定できない1つの店。「a restaurant(1つのレストラン)などでも同様です。

不定冠詞の「an」になるパターン(anが付く名詞一覧)

では、不定冠詞が「an」になる場合はどんな時でしょうか?

「不定冠詞がanの場合」

- 話し手:She has an idea(※)

- 聞き手の解釈:話し手は、「彼女はアイデアが1つあるのは分かるが、どのようなものか知らない」と分かります

- ポイント:無数にアイデアというものはありますが、どんなものなのか特定できない1つのアイデア。

母音で始まる名詞に付く不定冠詞は、「an」となるのが大原則のルールです

母音とは、日本語で言う「ア・イ・ウ・エ・オ」の音です

しかし、日本語は5つの母音しかありませんが、英語には24種類以上の母音が存在します。

『英語の発音|初心者でもネイティブ並みに話せる矯正練習法』にも記載していますが、下記が主な母音(vowels)の発音記号一覧となります。

他の「an」の冠詞の例は下記です。

- 母音の例その1:an apple(アップル) ※発音記号は「ˈæpl」です。

- 母音の例その2:an orange(オレンジ) ※発音記号は「ˈɔːrɪndʒ」です。

※スペルの判断ではなく、あくまで発音する音(発音記号で判断)です

hourやyearの冠詞は?

次は「a」のようだけど実際は「an」、またはその逆のパターンです。

- hour(時間):スペルはhから始まるが、発音は「アワー」だから、不定冠詞はanとなり、an hourとなります ※発音記号は「άʊɚ」で母音から始まります。

- university(大学):スペルは「u」ですが、発音記号は「jùːnəvˈɚːsəṭi」で、母音から始まりません。よって、「a university」となります。

- year(年):スペルは「y」だけど、発音は「イヤー」で母音から始まるうようですが、実際の発音記号は「jíɚ」で、母音から始まっていないので「a year」となります。

他にも次のような名詞には「an」が頭に付きます。

- honor

- herb

- heir

- historic

- honest

- hourglass

- euonymus

- utopia

- unicorn

- used napkin

これらが基本的な不定冠詞の(aとan)の使い方です。

「a/an」を「one」に置き換えるとどうなる?

でもどちらも日本語訳にする時に「1つの」という感じになるので、全て「one(1つの)」のに置き換えることができるのでしょうか?

これが冠詞がない日本語を話す私たちが勘違いするところなのです。

「a/an」と「one」の違いは?

不定冠詞の「a/an」は、普通、または典型的という意味が含まれています。

要するに、どこにでもある1つです。

一方、「one」は唯一(1つだけ)というある程度強調した意味が含まれる単語です。

よって、特定できないけど「1つだけ」と強調したい場合は「one」を「a/an」の代わりに使うことがあります。

「I had one apple yesterday.(私は昨日リンゴを一個だけ食べました)」など。

しかし、これは「the(定冠詞)」とは異なるので、その感覚も身に付けましょう!

定冠詞のルール(使い分け)

さて、特定できない不定冠詞と違い、対象の名詞が特定できる時は、「the」という冠詞を使いますが、これを定冠詞と言います。

この定冠詞を付けるにはいくつかのパターンとルールが存在します。

定冠詞ルール一覧

定冠詞(the)のルールについて、以下に箇条書きでまとめました。先ずはこれらのルールを頭に入れておきましょう。

- 特定のものやグループを指す場合に使用する。

- 既に言及されたものや、周囲に明確に存在するものを指す場合に使用する。

- 一般的なものではなく、特定のものを指定する場合に使用する。

例えば:

- The book on the desk is mine.(机の上の本は私のです。)- 既に言及された本を指している。

- The cat in the garden is very cute.(庭の中の猫はとてもかわいいです。)- 庭の中にいる特定の猫を指している。

- The United States is a large country.(アメリカは大きな国です。)- 一般的に「アメリカ」として知られているものを指している。

定冠詞「the」は不定冠詞「a」と「an」と異なり、特定のものを指し示すため、名詞の前に必ず付きます。

唯一無二の存在の時に付ける

「a/an」と違い、限定した唯一無二の名詞の場合に定冠詞を使います。

「2つの文での名詞が合致した(同じ)場合」

- 話し手:I met a girl(私は1人の少女に会いました)

- 話し手:The girl is pretty(その少女はかわいい)

- 聞き手の解釈:「話し手があった少女が可愛かったんだな」と分かります

- ポイント:数多くの少女がいるなかで、話し手が会った少女を特定している

※この場合の「the girl」は代名詞の「she」で置き換えられる場合があります

このケースと同じように、「the sun(太陽)」、「the earth(地球)」、「the moon(月)」に関しても、唯一無二のものにも定冠詞の「the」を用います。

決して、不定冠詞の「a sun」にはならないのは分かりますね。

これは、川や砂漠、海などにも適用されます。下記がその一例です。

- the Amazon River(アマゾン川)

- the Sea of Japan(日本海)

- the Sahara Desert(サハラ砂漠)

また、「the Amazon」などのように「River」などが省略されるケースも多いです。

それと、「one」に定冠詞(the)を付けて、「the one」とするケースもあります。これも唯一無二の存在を指しています。

「that’s the one I want.(それは私が欲しいものです)」、「You are the one!(まさにあなたがその一人です)」など。

不定冠詞のところで説明した「one」だけでは、「1つ」というのを強調しているにしか過ぎません。

「the」の発音のルールとは?

それとお気付きかもしれませんが、定冠詞の「the」には発音のルールが存在します。

通常(次の単語が子音)の場合は、日本語読みでは「ザ(ðə)」となりますが、次の単語の頭文字の発音が母音の場合は「ジ(ði)」という発音になります。

「the apple」は、カタカナ読みでは「ジ・アッポー」となるのでその点は注意しておきましょう。

不定冠詞の説明のところで紹介した発音記号を参考にしてみて下さい。

最上級の時に「the」を付けるのは何故?

形容詞を最上級にした場合は、必ず定冠詞の「the」が頭に付きます。

次がその例文です。

- You got the best score in our class.(あなたはクラスで最高の成績でした)

- You are the most beautiful lady I’ve ever seen.(あなたは私が見てきた女性の中で一番きれいです)

など。

最上級という一番は1つだけという意味があり、それは唯一無二のため「the」を付けます。

間違いではありますが、これに不定冠詞を付けて「a most beautiful lady」となるとニュアンスが全く違い混乱します。

しかし、最上級でも「the」が付かないケースもあります。

下記の例文のように、所有格などの限定詞が前に置かた場合、「the」は不要です。

「It’s my most favorite food.(それは私が一番大好きな料理です)」

など。

「same」に「the」を付けるのは何故?

実は「same+名詞」というパターンの時にも定冠詞の「the」は必要です。

既に出たものを指す(同じ:same)パターンの時には、「the」を使うというルールに沿っているだけです。

要するに同じという、唯一無二であるために定冠詞を使います。

下記がその例文です。

「It’s the same TV set I saw the other day.(それは私が先日見たテレビと同じです)」

など。

「the+形容詞」は特定じゃない?

「the+形容詞」は特定の形容詞が名詞のようなはたらきをします。

例えば、「定冠詞+形容詞」のみで「人々」という一般的なグループを表現するパターンが特に多いですね。

この場合は、具体的な人々や集団を特定していません。

次のようなケースでよく使われます。

- the rich(裕福な人々)

- the poor(貧しい人々)

- The Japanese(日本人) ※他の国民でも同じような表現ができます

また、範囲を示す場合にもつかいます。

例えば、「The more, the merrier.」という場合、「the more」は「もっと多くの人々が来るほど、より楽しくなる」という範囲を示しています。

なお、「the + 形容詞」で一つの意味を示す場合は比較的稀な例であり、必ずしも文法的に必要なものではありません。

onlyの冠詞

唯一無二を示す「only」には必ずしも冠詞のtheが必要ではありません。

ただし、場合によってはtheを付けることが推奨されることがあります。

例えば、次のような文があります。

- Only students who are over 18 years old can take this course.

この場合、onlyが修飾するのはstudentsという名詞句全体であるため、theを付ける必要はありません。

しかし、onlyが修飾する名詞が特定のものである場合、theを付けることが推奨されます。例えば、次のような文があります。

- I’m the only student in the class who speaks Japanese.

この文では、onlyが修飾するのはstudentという名詞であり、その中でも特定の学生であることを示しています。このような場合、theを付けることで、話者が指定する特定のものを明確に示すことができます。

定冠詞/不定冠詞の位置はどこ?

さて、ここでは定冠詞と不定冠詞を置く場所について解説したいと思います。

単純そうに見えて例外もあるので、その点が注意です。

先ずは、基本の位置から見ていきましょう。

冠詞の順番は「a」と「very」どっちが先?

今まで見てきた冠詞の例は、名詞の前という順番でしたが、その名詞の前に形容詞などが来た場合はどうなるのでしょうか?

3つのパターンを例文と一緒に見てみましょう。

- 冠詞 → 名詞の順番:a pen, the tableなど ※これが基本中の基本ですね。

- 冠詞 → 形容詞(過去分詞も含む) → 名詞の順番:a cute girl, the broken machineなど

- 冠詞 → 副詞(veryなど) → 形容詞 → 名詞の順番:a very funny guy, the very bad attitudeなど

要するに「名詞の前」というよりも、表現したい名詞の一番先頭にくるという認識でOKです。

形容詞(名詞を修飾する)と副詞(名詞以外を修飾する)の単語については、それぞれの記事で確認しましょう。

例外1.形容詞(他の限定詞)の後ろに置くパターン

次の例文のような「all」、「such」、「half」のような場合は、形容詞の前に冠詞をつけずに「形容詞 → 冠詞 → 名詞」という語順になるので注意が必要です。

- all the people(全ての人々)

- such a thing(そんなこと)

- half an hour(30分)

また、倒置をし、そして名詞との間に冠詞を入れて強調するパターンもあります。

「many a time(many times)/many a year(many years)」などがそれに該当しますが、基本的には文語で使われています。

例外2.副詞の後ろに置くパターン

「quite」や「only」、また「rather」の副詞の後ろに置かれるパターンもあります。

下記がその例文です。

- There are quite a few people there.(そこにはかなりの数の人々がいます)

- It’s only a first step.(それはたった一歩にしかすぎません)

- You have rather a big house.(あなたの家はどちらかというと大きいですね)

など。

この場合は、冠詞は形容詞と名詞をつなぐ接続詞のような役割を持ち、名詞を限定するために使われます。

例えば、「only a」は「ただの~」を表すのに使われます。同様に、「quite a」は「かなりの~」を表すために使われます。「rather a」は 「やや~」と訳します。

冠詞の位置で全く意味が異なるパターン

ここでは冠詞があるかないか、その位置で意味が違うパターンを紹介します。

特に2個以上の名詞や形容詞の場合が顕著に分かります。

- I met a singer and pianist.(私はピアニストと歌手である人、一人に会いました)

- I meta a singer and a pianist.(私は一人の歌手と一人のピアニストの二人に会いました)

いかがでしょうか?

これだけでも全く意味が異なりますね。厳密にはこのように区別されますが、口語では曖昧なケースも多いです。

このように2個以上の名詞が一組(セット)という場合は冠詞は1つという感じで覚えておけばOKです。

「a cup and saucer(受け皿とカップがセット))」、「a cup and a saucer(受け皿とカップは別々で売られている)」など。

冠詞が付かない!無冠詞のルール(使い分け)

最後になりますが、名詞に「a/an」や「the」などの冠詞をつけない、つまり「無冠詞」のルールについて解説します。

無冠詞ルール一覧

以下は冠詞をつけない場合の一般的なルールです。

- 抽象的な概念や一般的な事物には冠詞をつけない。

- 例:Honesty is the best policy.(誠実さは最高の方針である。)

- 国名や地名には一般的に冠詞をつけない。

- 例:I am from Japan.(私は日本出身です。)

- スポーツ、学科、言語などの名称には一般的に冠詞をつけない。

- 例:I study math and science.(私は数学と科学を勉強しています。)

- 食べ物や飲み物、色、形容詞が名詞の前にくる場合には冠詞をつけない。

- 例:I ordered coffee and cake.(私はコーヒーとケーキを注文しました。)

- 不可算名詞には一般的に冠詞をつけない。

- 例:I need advice.(アドバイスが必要です。)

可算名詞の複数形のパターン

数えられる名詞(可算名詞)で複数形のケースに無冠詞が適応されます。

下記がその例文です。

「I ate oranges.(オレンジをいくつか食べました))

など。

どこにも冠詞は付きませんが、限定詞の「those, these」などが付くケースが多いです。

不可算名詞のパターン

数えられない名詞(不可算名詞)の場合も同様に無冠詞となります。

数えられない名詞は、「water」、「money」、「milk」などがありあすが、この場合も定冠詞、不定冠詞のどちらとも付きません。

これは、果物の総称(appleなど)や食べ物の総称、例えば「ramen」なども同様に無冠詞となります。

このような場合は、「a cup of milk」、「a lot of money」や他の限定詞の「some(いくつか)」や「many(たくさん)」などを冠詞の代わりに付ける場合も多いです。

「I drink some water.(水を多少飲みます)」

など。

英会話でよく使う不可算名詞の例を以下に挙げます。

- water – 水

- coffee – コーヒー

- tea – お茶

- milk – 牛乳

- sugar – 砂糖

- salt – 塩

- pepper – コショウ

- bread – パン

- rice – 米

- cheese – チーズ

- butter – バター

- meat – 肉

- chicken – 鶏肉

- fish – 魚

- fruit – 果物

- vegetable – 野菜

- oil – 油

- air – 空気

- money – お金

- information – 情報

特定の形容詞や限定詞があるパターン

また、このように名詞の前に特定の限定詞がある場合は冠詞は使いません。「last year(去年)」、「next week(来週)」など。

my、your、hisなどの代名詞、thisやthoseなどの指示詞もそれに含まれます。

他にも、「all」「any」「both」「each」「every」「few」「little」「many」「much」「neither」「no」「other」「several」「some」などもあります。これらの前には冠詞は付きません。

また、代名詞の前に付いて「a my book」や「the my book」とはならないので注意して下さい。

その他の冠詞が付かないパターン例

この他の無冠詞のパターンは基本的に「唯一無二」の存在で、定冠詞の「the」を省略した形だと思って下さい。

下記がその例となります。

- 国名:Japan, Germanyなど ※しかし、「the U.S.A.(the United States of Amaricaの略)」や「the U.K.(the United Kingdomの略)」などは定冠詞が必要です。

- スポーツ:baseball, soccerなど

- 言語:Japanese, Englishなど

- 科目:math, scienceなど

- 時間:6 o’clockなど

- 日付(月日)、曜日:January 10th、Thursdayなど

- 季節:summer, springなど ※しかし特定したある季節には「the summer」などという場合があります

- 食事:breakfast, lunch, dinnerなど ※こちらもある特定した食事の場合は「the(定冠詞)」をつけます

- 家族:father, motherなど ※「my mother」など所有格を付けるパターンが多いです。

など。

また、熟語としてある「go to school」や「go to bed」についても、そのままの形が一塊となり名詞の前に何もつけない無冠詞となります。

メールの件名やタイトルには冠詞をつけない?

記事のタイトル(見出し)やビジネスメールでの件名での冠詞の扱いはどうなるのでしょうか?

基本的にはそのような場合は冠詞は省略します。

例えば、「Request for Quotation(見積のお願い)」というメールの件名があったとしましょう。

本来の英文であれば、「I have a request for a quotation of your products.」などで、冠詞が必要です。

しかし、簡潔に書きたい件名などの場合は冠詞を省略して書くのがルールとなります。

『英語のビジネスメールの書き方|恥をかかない7つの注意点』の記事も参考にしてみて下さい。

一方で、記事の見出しなどで表記されている場合もありますが、そのケースでは基本的に小文字になります。これは「and」などの接続詞、「at」などの前置詞も同じです。

下記がその例です。

「Meet at the park and Surprised」

など。

上記のように過去形を現在形、be動詞は省略など、タイトルを書く際には様々なパターンもあります。

しかし、タイトルでも基本的には冠詞は省略する場合も結構多いです。

冠詞に強くなる!おすすめアプリと参考書など

英語の冠詞に特化したアプリや参考書はあまりないので、英文法全体も網羅しているおすすめのアプリと参考書をご紹介します。

基本的に問題をどんどん解いてなれることが非常に大切です。冠詞の専門用語に強くなっても、英会話やビジネスなどで使えないと意味がありません。

そのためには、アプリや参考書でゲーム感覚で冠詞にふれることが非常に大切ですね。

【アプリ】

- English Grammar in Use: 冠詞の他にも、英文法全般を学べるアプリですが、初級から上級まで幅広いレベルの内容を網羅しています。 https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cambridge.english.grammar.in.use.test.your.grammar&hl=en_US&gl=US

- Grammarly: 冠詞の使用に加えて、文章作成における様々な文法ミスを検出・修正することができるアプリです。 https://www.grammarly.com/

- Duolingo: リスニングやリーディングなどの総合的な英語学習アプリですが、初級レベルから冠詞の使用方法を学ぶことができます。 https://www.duolingo.com/

●レシピー(旧:ポリグロッツ)

英語学習アプリ「レシピー(ポリグロッツ)」は、単語学習、文法、リーディング、リスニング、スピーキング、ライティング、英語レッスンの全てがこのアプリ一つで学べるオールインワン型のアプリ。AIで自動生成される学習カリキュラムとレッスンの組合せで効果的な学習ができ、人気・評判の高いアプリです。

【参考書】

- 英文法総合問題集「レッスンブック グラマー&ボキャブラリー TOEIC TEST」: 冠詞に特化した問題集で、実践的な問題を多数収録しています。

- これだけは覚えたい 英文法: 初心者向けの英文法書で、冠詞の使用方法にも詳しく解説されています。

まとめ:英語の冠詞クイズ

冠詞である「a」、「an」、「the」、または無冠詞は、聞き手に名詞が特定されているのかどうかなどを教えてくれるとても大事な英文法です。

それでは、冒頭で質問した次の違いが分かりましたか?

下記の画像は、次のどの英文が正しいのでしょう?

- I like an apple. → テーブルなどになる1個のリンゴが好き

- I like the apple. → 特定した(友達からもらったりした)リンゴが好き

- I like apple. → 「りんご」という果物が好き

また、次はどうでしょう。下記の画像にふさわしい英文を選んで下さい。

- go to school → 普段通っている学校に行って授業を受けたりすることを含んでいる

- go to the school → 特定の学校(近所の学校など)に足を運んで行くのみ ※学校という場所に単純に行くだけ

さて、最後のクイズです。

下記の画像は、どちらの英文が正しいのでしょうか?

- play the guitar

- play guitar

※「guitar」を「piano」にも置き換えることができます。

勉強をして文法に自信がある方は、「play the guitar」が文法的に正しいと答えるでしょうが、冠詞的に何がどう正しいのか分かりますか?

食べ物と同じで「guitar」を総称としてとらえて無冠詞の「play guitar」が正しそうですが、なぜなのでしょうか?

「a guitar」や「guitars」がここでは正しくないのは分かりますね。

実は「そのギターもどのギターも形もほとんど同じで弾くことが出来る」という理由から「the」を付けるようになったようです。つまり、「play guitar」でも同じ意味なんですね。しかし、文法的には「play the guitar」となっています。

少しもどかしいですが、実は口語では「play guitar(piano)」という事は多々あります。会話的には問題ありません。

何故、最後の最後に惑わす問題を出したかというと、このように例外的、または「何故これには冠詞が付かないの?(Mount Fuji/富士山)」など、どうしても腑に落ちないパターンが多いのも事実です。

しかし、あまり考えすぎるのではなく、ここでお教えした基本のパターンを先ず頭に入れることが優先で、例外パターンなどは追加でその都度覚えていく感覚で大丈夫です。

でも、ここでお伝えしたように使う冠詞が違うだけで大きく意味も異なってきます。手持ちのテキストなどにあるどの英文でもいいので、見て確かめてみましょう。

日本語訳されていないとしても、その英文のイメージが浮かび上がるようになります。

日本語にない「冠詞」だからこそ時間をかけて少しずつでいいので慣れていきましょう!

Chat GPTやGeminiなどのAI(人工知能)チャットサービスを冠詞を習得するのに使うのもおすすめ!

冠詞を習得、または勉強するのに人工知能(AI)のチャットサービスもおすすめです。

例えば、次のようなプロンプト(命令文)を入力するだけで、冠詞に強くなるための英文や問題集を作ってくれます。

- 「冠詞が不得意です。冠詞の穴埋め問題を10個下さい。和訳と回答の解説もほしいです。」

- 「冠詞が入っている、日常英会話で使う10単語前後の英文を5つ下さい。その中にある冠詞の説明をお願いします。」

など。

まさしく、会話をしながらお願いする感覚でOKです。

この人工知能(AI)のチャットサービスにより、このようなトレーニングが容易に可能になっています。この機会に試して下さい。

また、AIチャットサービスで有名なのが2つあります。

一つは「Chat GPT」です。OpenAIが2022年11月に公開した人工知能チャットボットであり、生成AIの一種で、無料版と有料版がありますが、トレーニングは無料版で十分です。

また、もう一つはGoogleが提供する「Gemini」です。

Chat GPT、Geminiのどちらも素晴らしい機能を提供しており、自分に合ったチャットサービスをご活用下さい。アプリもあるので気軽にスマホやタブレットでも使えます。

コメント