英語の時制の一致について、詳しく知りたいと思っていませんか?

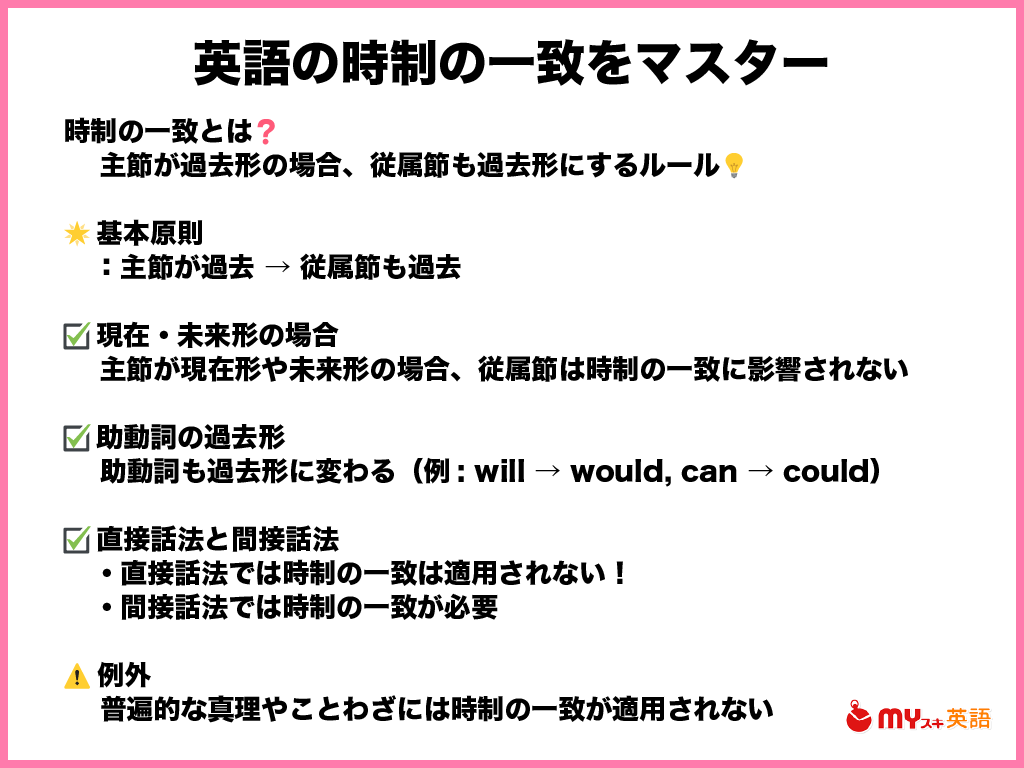

時制の一致とは、主節(主になる部分)が過去だと他の部分も過去の表現になるという英語独特のルールです。日本語とは少し違うため、わかりにくいと感じてしまうかもしれません。

でも、英語のこの時制の一致のルールは明確です。

主節が過去なら、他も過去。これが大原則です。

もちろん、会話で話す場合、時制の一致ができてなくてもなんとなく話しは伝わります。

しかし、ネイティブが聞くと「あれ?」と思ってしまう部分でもあります。より正しい英語、ナチュラルな英語を目指すなら、時制の一致は押さえておきたい部分です。

それと、人工知能(AI)チャットのChat GPTやGeminiを使った時制の一致のマスター・勉強方法も紹介していますので、参考にしてみて下さい。

目次

英語の時制の一致とは?

英語では一文のなかで主になる部分である主節が過去形であれば、他の部分(従位節)も引っ張られて過去形になるという大原則があります。

この原則を時制の一致といいます。

外側の入れ物(主節)が過去形になると、中身(従位節)も過去になるというイメージです。

例文で見てみましょう。

例文:I think she is cute. → 私は彼女が可愛いと思います。この文で主節は「I think」で、従位節が「she is cute」です。

主節の「I think」が過去形の「I thought」に変ると、従位節も引っ張られて過去に変ります。

I thought she was cute. → 私は彼女が可愛いと思いました。

このように、後に続く「she is cute」の動詞である「is」も引っ張られて過去形の「was」に変化します。

主節が過去なら、従位節も過去というシンプルな原則で、自動的なのでわかりやすいのではないでしょうか。

主節の動詞が現在形、現在完了形、未来形の場合

主節の動詞が現在形、現在完了形、未来形の場合は時制はどうなるのでしょうか?

ここからは、従位節の動詞の形ごとの変化の形を見てみましょう。

従位節の動詞が現在完了形の場合

従属節の動詞が現在完了形の場合は、時制の一致後は過去完了形になります。

例文:She tells me that she has been living in Japan for 5 years. → 彼女は日本に5年間住んでいると私に語る。

この文を過去形にすると、「has been」現在完了形が「had been」過去完了形になります。

過去の場合(時制の一致):She told me that she had been living in Japan for 5 years. → 彼女は日本に5年間住んでいると私に語った。

従位節の動詞が既に過去形の場合

一致させる側の従位節の部分が既に起こったことを表わしていて、動詞が過去の場合には時制はどうなるのでしょうか?

従位節の動詞が過去形の場合は原則的には過去完了形になります。

従位節が過去であるということは、主節よりも先に起こっているということです。そのため、過去のある時点までに起こったことを表わす過去完了になるというわけです。これは、時制の一致の特有の使い方ではなく、通常の過去完了の使い方と同じなのでわかりやすいと思います。

例文:I know she was a teacher. → 私は彼女が先生だったと知っている。

この文は、従位節の「she was a teacher」の動詞分が「was」で過去形です。この場合、過去完了形の「had been」に変化します。

過去の場合(時制の一致):I knew she had been a teacher. → 私は彼女が先生だったと知っていた。

従位節の動詞が助動詞の場合

従位節の動詞が助動詞の場合は、時制の一致をすると助動詞が過去形になります。

助動詞+動詞の原形は、助動詞の過去形+動詞の原形となります。

- will+動詞の原形 → would+動詞の原形

- can+動詞の原形 → could+動詞の原形

- may+動詞の原形 → might+動詞の原形

例文:She says she can finish the work by Monday morning. → 彼女は、その仕事を月曜の朝までに終わらせられると言っている。

過去の場合(時制の一致):She said she could finish the work by Monday morning. → 彼女は、その仕事を月曜日の朝までに終わらせられると言っていた。

直接話法と間接話法の時制の一致

直接話法では時制の一致は適用されません。一方、間接話法では時制の一致が適用されます。

直接話法

直接話法とは誰かが話した言葉を変えずにそのまま話す方法です。

例文:Tom said “I am lucky”. → トムは「僕はラッキーだ」と言いました。

このように、トムが言った言葉をそのまま伝える方法が直接話法です。直接話法は、相手の言った言葉を変えずにそのまま伝えることが原則なので、主節の時制に引っ張られることはありません。

間接話法

間接話法は誰かが話した言葉を自分なりの言い方に言い直して意味を伝える方法です。

例文:Tom said he was lucky. → トムは彼がラッキーだと言いました。

このように、間接話法は「私は~」というトムが話したそのままの言葉ではなく、「彼は~」と主語が変化し、話し手の言い方に言い直しています。その場合、例文のように主節が過去になると、従位節の「彼は~」が引っ張られ、isがwasの過去形になり時制の一致が起こります。

Whenを使った時制の一致はどうなる?

よくWhenの英文を使うことがありますが、”When”を使った時制の一致のルールについて以下です。

【1】一般的な一致: 現在時制と現在時制

When + 現在時制 → 現在時制

例文:When it rains, I stay indoors.(雨が降ると、私は室内にいます。)

※両方の出来事は同じ時(現在)ですね。

【2】一般的な一致: 過去時制と過去時制

When + 過去時制 → 過去時制

例文:I was happy when I received the news.(その知らせを受けたとき、私は幸せだった。)

※どちらも過去のことだから、同じ時制(過去)を使います。

【3】条件を示す一致: 現在時制と未来時制

When + 現在時制 → 未来時制

I will call you when I arrive.(到着したら、あなたに電話します。)

※どちらも未来のことだから、同じ時制(未来)を使います。

“When”を使った文では、通常、主節(メインの文)が未来時制である場合、従属節(When以下の文)も未来時制で表現されることが一般的です。しかし、この原則において、「will」を従属節で再び使うことは避けられることがあります。

なぜなら、「when」自体が未来のタイミングを表すので、従属節で再び「will」を使うと、冗長になります。英語では、このような冗長性を避け、自然な言い回しを好む傾向があります。

例えば:

- “I will call you when I arrive.”(正確)

- “I will call you when I will arrive.”(不自然)

後者の文は文法的には正しいですが、ネイティブスピーカーがより一般的に使用するのは最初の表現です。従属節の「I arrive」で十分に未来の出来事が表現されているため、「will」を追加する必要はありません。

【4】条件を示す一致: 過去時制と未来時制

When + 過去時制 → 未来時制

I will be happy when I have finished my work.(仕事が終わったら、私は幸せになります。)

※仕事が終わったら、私は幸せになります。過去の仕事が終わった後、未来に幸せが待っています。

要するに、”When”を使った文では、主節(メインの文)と従属節(When以下の文)の時制が一致しているか確認します。それによって、イベントや条件の関係が明確に表現されます。

例外|時制の一致を受けない場合

時制の一致は大原則のルールですが、例外として時制の一致を受けない場合があります。

どのような場合に時制の一致のルールが適用されないのでしょうか?代表的なパターンを紹介します。

例外1|普遍的なこと、一般的な真理をあらわすこと

従位節が普遍的なことや真理を表わす場合は時制の一致が適用されません。

例文:Ancient people knew the sun rises in the east and sets in the west. → 古代の人々は太陽は東から昇り西に沈むと知っていた。

太陽が東から昇り西へ沈むことは普遍的な真理です。この場合は、主節が過去でも従位節は過去にはなりません。

その他にも、

- 日本が島国である

- 地球は回っている

- アメリカは世界最大の経済大国である

- 人はいつか死ぬ

- 計算(3×5=15など)

などなど、このようにいつの時代も変わらないことや、よっぽどの大きな変化がないと変らないことの場合は時制の一致が適用されません。

例外2|ことわざ

従位節がことわざの場合も時制の一致が適用されません。

例文:Ann often said time is money. → アンはよく、「時は金なり」と言っていた。

ことわざは、直接話法と似ていて一言一句変えずに使うのが原則なので、時制の一致が適用されません。

他にも、「All is well that ends well./終わりよければすべてよし」、「All is well that ends well./終わりよければすべてよし」など、英語にも多くのことわざがあります。

「英語のことわざ一覧|おしゃれでかっこいい!短く有名な表現98選」の記事も参考にして下さい。

例外3|歴史上の事実(既に過去で過去完了にならない)

歴史上の事実を従位節に置く場合、既に過去ですが過去完了にはならないので時制の一致の例外です。

歴史上の事実は、常に過去形で表現し、過去完了にはならないという原則があります。

例文:We learned George Washington was the first president in the United States. → 私たちはジョージワシントンがアメリカの初代大統領だと学びました。

このように、従位節の「was」はそのまま過去形で、過去分詞形の「had been」とはなりません。

例外4|現在も変らない事実や習慣

話している時点の今も変っていない事実や、習慣として行われていることは時制の一致を適用しません。

例文:I knew that he goes to the school at 8 every morning. → 私は、彼が毎朝8時にその学校へ行っていると知っていた。

学校に通うことは習慣です。この話の時点で、彼が学校を辞めていなければ今でも変っていない事実でしょう。そのため、「goes」はそのまま現在形のままで時制の一致の影響はうけません。

例外5|仮定法

仮定法も時制の一致の影響を受けません。

もともと、仮定法は時制が特別だからです。仮定法では現在を表わす場合、過去形を使います。

また、過去を表わす場合は過去完了を使います。これに時制の一致を適用させてしまうと、全てが過去完了になり、現在のことなのか過去のことなのか本来の時制がわからなくなってしまうため仮定法は時制の一致の適用外です。

例文:He told me if he had time, he would travel all over the world. → 彼は、もし時間があれば世界中を旅行するのにと語った。

このように、「if」以降の文は通常の仮定法の時制のままで時制の一致は適用されません。

英語の「時制の一致」を勉強して覚えるためのおすすめの参考書

実は、英語の時制の一致だけにフォーカスした参考書は多くありません。

英会話でも必要な文法の1つなのに、それを深く勉強できるテキストがないのが現状ですが、「英語の時制の一致 (開拓社叢書32)」が唯一おすすめできる参考書です。

ここでの形容詞の説明を復習して、脳に定着させる意味でもお使いください。

Chat GPTやGeminiなどのAI(人工知能)チャットサービスを時制の一致の勉強に使うのもおすすめ!

英語の時制の一致を勉強してマスターするのに、人工知能(AI)のチャットサービスもおすすめです。

例えば、次のようなプロンプト(命令文)を入力するだけで、形容詞の問題や例文を瞬時に出してくれます。

- 「時制の一致が不得意です。選択問題とその回答の説明や和訳を10個下さい。」

- 「英語の時制の一致がいまいち分かりません。特に過去分詞の使い方です。英会話でよく使う過去分詞を含んだ時制の一致の例文5個と和訳、解説をお願いします。」

など。

まさしく、会話をしながらお願いする感覚でOKです。

この人工知能(AI)のチャットサービスにより、このようなトレーニングが容易に可能になっています。この機会に試して下さい。

また、AIチャットサービスで有名なのが2つあります。

一つは「Chat GPT」です。OpenAIが2022年11月に公開した人工知能チャットボットであり、生成AIの一種で、無料版と有料版がありますが、トレーニングは無料版で十分です。

また、もう一つはGoogleが提供する「Gemini」です。

Chat GPT、Geminiのどちらも素晴らしい機能を提供しており、自分に合ったチャットサービスをご活用下さい。アプリもあるので気軽にスマホやタブレットでも使えます。

「時制の一致」などが使えるようになるオンライン英会話5選

英語の接続詞などの文法や日常会話でよく使う表現を使えるようになりたい場合は、オンライン英会話で実際の会話の数をこなすことも大切です。

ここでは、文法や日常英会話が学べるオンライン英会話を5つご紹介します。

- レアジョブ

- Native Camp(ネイティブキャンプ)

- クラウティ

- kimini英会話

- hanaso

それぞれ順番に見ていきましょう。

レアジョブ

レアジョブは、講師数6,000名を超える日本最大級のオンライン英会話です。

1レッスンあたりの費用は脅威の約170円〜、毎日1回以上レッスンを受けることができます。

レアジョブで用意されているカリキュラムは幅広く、日常英会話をはじめとして、海外旅行英語、ビジネス英語、その他シーンに合わせた英語など、自分の学びたいカリキュラムを自由に選択できます。

| 【おすすめレッスン・教材】 ・文法 初級(25レッスン)※会話に役立つ基礎的な文法練習 ・文法 初中級(16レッスン)※レベルアップに必要な文法駆使力を養成 |

また、講師数6,000名の中には、本場のネイティブ講師も在籍しているため、より本場に近い英語を学びたい方にもぴったりです。

「オンライン英会話を受講したいけど、どのサービスを選んで良いのか分からない」という方は、第一候補としてレアジョブを検討してみてはいかがでしょうか。今なら2回の無料体験レッスンを受講することも可能です。

Native Camp(ネイティブキャンプ)

Native Camp(ネイティブキャンプ)は、業界初のレッスン受け放題システムを採用しているオンライン英会話です。ネイティブキャンプにログインするだけで、24時間365日、いつでも好きな時間にレッスンを受けることができます。

また、一般的なオンライン英会話は「1回のレッスン時間は25分〜」と制限を設けられていることも多いですが、ネイティブキャンプは5分だけレッスンを受けることも可能。

朝の通勤前にレッスンを受けるも良し、寝る前に少しだけ英語を勉強するのも良し。

| 【おすすめレッスン・教材】 ・文法(入門、初級、中級、中上級) ・SIDE by SIDE (サイドバイサイド) ・イラストで学ぶ英文法 ・新文法 中1~中3(教科書準拠) ・新文法 日常英会話 |

さらに、自習用のコンテンツとして「読み放題」「聞き放題」機能も搭載されており、リーディングやリスニングの強化も自由に行うことが可能です。

これだけ充実したコンテンツが用意されているオンライン英会話は他に存在しないため、低価格でボリューム感のあるレッスンを受けたい方はネイティブキャンプを受講してみましょう。今なら1週間の無料体験レッスンを受けられます。

クラウティ

クラウティは、家族でシェアできることで有名なオンライン英会話です。

1つのアカウントで、最大6名までアカウントを共有できます。6名で利用したとしても、かかる費用は1アカウントのみの月額4,950円〜。

レッスン回数は1日2回〜4回を選択できるので、「今日はママが英語を勉強する日」「明日は子どもに英語を勉強させる日」という形で、シェアしながら家族全員で英語を学べるのがクラウティのメリットです。

| 【おすすめレッスン・教材】 ・中学文法別英会話 シリーズ |

通常のオンライン英会話は「Zoom」や「Skype」といった外部アプリを使ってレッスンを行いますが、設定をしたことがない人にとっては難易度が高いもの。

その点、クラウティは独自のレッスンシステムを採用しているので、クラウティにログインするだけでレッスンを行うことができます。

圧倒的に低価格で、家族全員で英語を楽しく学びたい方は、一度クラウティの無料体験レッスンを受講してみてはいかがでしょうか。

kimini英会話

kimini英会話は、子どもから大人まで細かにレベルが設定されたカリキュラムで学べるオンライン英会話です。

教育業界で70年以上の実績を誇る学研が運営しており、高校・大学など200以上の教育機関で導入されているレベルの高いカリキュラムが用意されています。

| 【おすすめレッスン・教材】 ・文法特訓コース |

「レベルが高くてついていけないかも」と不安に感じている方も、受講をスタートしたタイミングで、スピーキング力を確かめられるテストを受けられます。

こちらのテストの結果に合わせてカリキュラムを提案してくれるため、自分のレベル以上に難しいカリキュラムでレッスンが進むことはありません。

さらに、月額料金も1,100円(税込)〜と、業界最安値クラスです。

子どもから大人まで、品質が担保されたカリキュラムで英語を学びたい方は、kimini英会話を選んでみてはいかがでしょうか。

hanaso

hanasoは、英語の復習に特化したオンライン英会話です。

- レッスンで学び口になじませる

- 復習システムにより効率よく定着させる

- 音声教材で会話での使い方を練習する

上記3つのステップでレッスンが進むので、日常的に使っている英語を効率よく覚えられるのがhanasoのメリットです。

レッスン教材も豊富に用意されており、日常英会話をはじめとして、おもてなし英会話、特定のシーンに特化したトピックトーク、自由に英語を話すフリートークなどがあります。

| 【おすすめレッスン・教材】 ・初級者用基本英文法(英会話に必要な基本英文法を身につける) ・SIDE by SIDE(英語の基本を総合的に身につける) |

「一度覚えた英語を忘れてしまった」「学習の二度手間を減らしたい」と考えている方は、hanasoを選んでみてはいかがでしょうか。

まとめ:時制の一致は慣れるだけ

英語の時制の一致は、日本語と少し違う表現なので、最初は慣れないかもしれませんがルール自体はシンプルなので、慣れてしまえばそれほど難しいことではありません。

ここでご紹介した時制の一致をマスターして、正しい英語、ネイティブに近い英語を目指しましょう。

コメント